di Carmelo Occhipinti

Talmente moderni ed evoluti ci sentiamo oggi, proiettati come siamo verso un mondo completamente rinnovato dalla rivoluzione tecnologica, che quasi ci convinciamo di non aver più niente da imparare dal nostro più lontano passato. Infatti, mai come ai giorni nostri lo studio della storia e, in generale, di tutti i saperi “antichi” pare screditarsi sempre di più, persino dentro le scuole: forse perché la nostra stessa società tende ormai ad attribuire agli umanisti il ruolo subalterno di “intrattenitori” piuttosto che quello, una volta essenzialissimo, di “educatori”. Ne deriva il rischio di ridurre gli umanisti allo stesso livello dei saltimbanchi e dei giullari. Dei quali, d’altronde, l’industria dell’intrattenimento ha grande bisogno!

In uno scenario di così profondo sconvolgimento di valori, credo però che non dovremmo far perdere di vista ai più giovani – anche tra coloro che cominciano a studiare la storia dell’arte – l’insegnamento rivoltoci da un coltissimo giullare, nostro Nobel per la letteratura che, da intrattenitore qual era, non ha mai smarrito la consapevolezza della funzione educativa e, dunque, del valore civile dello studio del passato.

Di Dario Fo i nostri studenti universitari ricordano bene le cosiddette «lezioni spettacolo» che, non sono molti anni, abbiamo visto trasmettere in televisione[1]: vere e proprie lezioni di storia dell’arte, fatte non solo per raccontare la vita e le opere di alcuni dei più grandi artisti del passato, ma pure per far capire al vasto pubblico che la storia non è soltanto quel meraviglioso panorama che ci piace guardare da lontano, quello spettacolo sconvolgente di cui crediamo di non fare più parte, potendone godere comodamente dal di fuori. Ma la storia è dentro di noi. Fa parte del nostro presente. Ci fa capire chi siamo, verso che direzione stiamo andando e quale direzione sarebbe bene che prendessimo…

Ora, una così chiara consapevolezza “umanistica” del ruolo della storia magistra vitae, Dario Fo l’aveva potuta esprimere già nei prologhi di Mistero buffo. I quali altro non erano se non delle brevi lezioni di storia – di storia dell’arte, di storia della letteratura, di storia del teatro – pensate per spiegare agli spettatori che cosa avessero a che fare col mondo attuale tutti quei richiami al passato medievale che riempivano tanti suoi testi teatrali, solitamente costruiti sul modello degli antichi fabliaux e delle giullarate.

«A questo punto interviene uno spettatore» – cito dal prologo de La guerra del Golfo, pronunciato il 24 marzo 1991 a Torino – «“Basta, per favore, siamo venuti per vederla e sentirla recitare, non per ascoltare un comizio”».

Ecco la risposta di Dario Fo:

«Voglio informarla […] che il nostro non è uno spettacolo digestivo, dove il pubblico viene, s’allunga spaparanzato sulla poltrona e ordina a noi attori: “Fatemi ridere!”. Mi dispiace deluderla, ma le assicuro che personalmente sono un cittadino come lei, che oltre a recitare, ha il diritto di manifestare le proprie idee anche qui sul palcoscenico, che è il mio spazio naturale. E lei, caro amico, a sua volta ha il diritto di non condividerle, e magari di chiedere la restituzione del biglietto che ha pagato. Personalmente, ad ogni modo, la ringrazio di questo suo intervento poiché mi dà il pretesto di sottolineare qual è l’intento del prologo che ho appena recitato. Ribadisco: realizzare un aggancio logico con il testo di Mistero buffo vero e proprio e farvi intendere che quello che stiamo vivendo si è già perpetrato, con qualche variante, secoli addietro nel Rinascimento, come nel Medioevo»[2].

Certo, fa meraviglia che proprio un giullare sentisse questo bisogno di esprimere una così decisa consapevolezza storica del presente, come invece gli umanisti del nostro tempo, sempre più isolati nelle cose che studiano, sembra che stiano rinunciando a fare. Meraviglia che proprio un buffone ricordasse a noi tutti che la storia è una cosa seria e che volerla ridurre alla mera funzione dell’intrattenimento – magari seguendo le logiche imprenditoriali del profitto – è segno dell’imbarbarimento della nostra società, ormai abituata a cercare in una cultura sempre più mercificata occasioni di svago e di sollazzo, piuttosto che di formazione e di educazione. Meraviglia, per di più, che un saltimbanco si rivolgesse agli storici d’accademia, ai filologi, agli specialisti per rimproverali di essersi trasformati loro stessi in saltimbanchi. Perché oggi ciò che conta più di ogni altra cosa è che si paghi il biglietto: allora il divertimento è assicurato anche di fronte alle epoche più rovinose del passato, agli occhi di un pubblico sempre più spaparanzato che altro non vuole se non godere dello spettacolo meraviglioso della storia!

Sta di fatto che il medioevo visto da Dario Fo finisce per somigliare incredibilmente al presente nel quale viviamo. Perché, a dispetto di tutti i mutamenti epocali provocati dalle innovazioni tecnologiche, l’antica cultura popolare che troviamo ritratta nei suoi testi teatrali appare inaspettatamente vitale ancora oggi: dato che di quella cultura popolare noi stessi siamo il prodotto, con tutti i nostri vizi, la nostra sete di guadagno, il nostro odio del prossimo, la nostra miseria, i nostri modi di lagnarci delle disgrazie della vita… Altro che divertimento!

Ebbene, per riuscire in questo suo intento di avvicinare, in modo così coinvolgente, il passato e il presente fino a farceli apparire come fossero la stessa cosa, Dario Fo era solito servirsi, fino nei prologhi dei suoi spettacoli, di fotografie di opere d’arte per lo più medievali, da lui fatte proiettare sul fondale del palco, per poi mettere in scena i personaggi che vi si vedevano raffigurati, resuscitandoli davanti a noi, dando loro la voce, ma nello stesso tempo invitando gli spettatori come a entrare dentro quelle immagini, tornando indietro nel tempo per respirarne l’atmosfera, in forza del grande potere della finzione drammaturgica. Pure senza alcuna pretesa di rigore filologico – anzi, scagliandosi talvolta contro l’aridità dei filologi, contro la chiusura mentale di ogni loro approccio specialistico alla storia – il teatro di Dario Fo ha sempre cercato di ritrovare il passato rispecchiato nel presente e, viceversa, di ritrarre il presente attraverso lo sguardo sul passato, calandosi fino nella vita di tutti i giorni che i disgraziati conducevano nelle città e per le campagne medievali.

Prendiamo il prologo de Il rito dei mammuthones e dei capri. Per dare un’idea di cosa esattamente fossero queste antiche maschere apotropaiche, così lontane dai nostri modi di vivere, Dario Fo non trovava di meglio che mostrarle al proprio pubblico, raffigurate su di un dipinto medievale, curandosi di descrivere i costumi dei personaggi che vi si vedevano ritratti, le loro facce, i loro gesti, addirittura facendocene ascoltare il gran vociare, lo strepito e i suoni prodotti dai loro strumenti musicali. Accadeva però che pure una così antica immagine come quella dei «mammuthones» finiva per rivelarsi attuale, già solo perché «in Sardegna ancora oggi i contadini e pastori durante le feste dei solstizi, primavera-estate, si calzano in viso maschere di animali diversi, arieti, capri e tori, si addobbano con pelli varie e si caricano di un gran numero di campanacci. Così vanno saltelloni per le strade terrorizzando donne e ragazzine che fuggono urlando»[3].

Allo stesso modo, seguendo lo stesso proposito di ridare vita, per così dire, a immagini lontane nel tempo, Dario Fo faceva spesso entrare nel proprio teatro riproduzioni di statue lignee di età medievale, provenienti dai più diversi contesti devozionali, come per esempio quelle che si potevano vedere in mostra a Milano, presso l’abbazia di Chiaravalle, dove «tra le altre era esposta una stupenda Madonna col Bambino del 1100 in cui entrambi i personaggi si muovevano, braccia, tronco, gomiti e perfino gli occhi, giocando anche sul trucco del déséquilibre dei burattinai fiamminghi: per esempio nell’avambraccio a bilanciere e a snodo dentro la mano, c’era un perno che al minimo spostamento provocava una rotazione della mano sul polso, prima di ritrovare il proprio equilibrio stabile. Così succedeva per qualsiasi altra parte del corpo che ad ogni sollecitazione si muoveva con una grazia straordinaria: il che dava l’impressione di qualcosa di vivo»[4].

Anticamente, siffatte immagini devozionali dovevano dunque sembrare “vive”, per il fatto di potersi muovere, parlare e interagire con gli spettatori entro i rispettivi contesti rituali, destando un forte coinvolgimento popolare specialmente in occasione delle festività religiose e delle processioni. Ebbene, per riportare in vita tali immagini, bastava secondo Dario Fo metterle in scena, ricondurle tra la gente per farle recitare, sottraendole per ciò stesso alla dimensione del museo, dove inevitabilmente quelle antiche immagini “vive” finivano per diventare, agli occhi dei visitatori, reperti “morti”, in quanto provenienti da epoche irrecuperabili, ma per ciò stesso catalogabili e classificabili scientificamente, secondo i più diversi e moderni approcci specialistici.

Tant’è vero che secondo Dario Fo alcune di quelle statue, già solo per il fatto di trovarsi in certi casi inserite nei medesimi contesti per i quali esse erano state fatte, sembrano tuttora conservare qualcosa di quella loro antica “vita”: come, per esempio, «nella cattedrale di San Zeno a Verona», dove «si può ammirare ancora oggi un Cristo seduto in groppa a un asino; l’asino ha infisse negli zoccoli delle ruote che permettono al cavaliere e alla sua cavalcatura di essere trascinati in processione nella rappresentazione del famoso e trionfale ingresso in Gerusalemme»[5]; non diversamente da come accadeva per le macchine teatrali, le ruote del cavallo servivano ad animare la statua, facendola diventare “viva”.

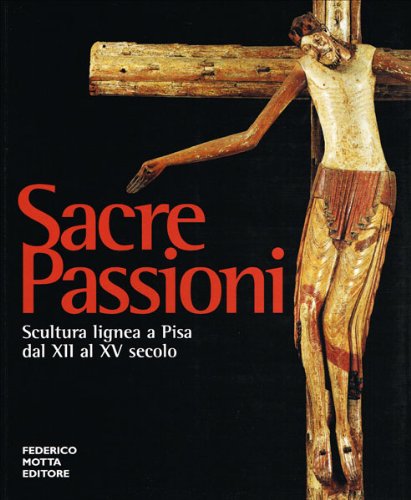

«Proprio quest’anno, a Pisa» – cito dal prologo del Gioco del matto sotto la croce (2000) – «verrà allestita una mostra di statue lignee del XII e XIII secolo, raffiguranti santi a grandezza naturale che agiscono intorno alla croce»; allora, prendendo spunto dalle opere esposte in tale occasione, Dario Fo ebbe l’idea di mettere in scena gli «inchiovatori», addetti a inchiodare i dannati sulla croce, immaginando così di ridare una “vita” ad alcune delle antiche immagini di legno policromo, meravigliosamente restaurate, che si potevano vedere a Pisa in quella memorabile mostra che era intitolata Sacre passioni: scultura lignea a Pisa dal XII al XV secolo (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 8 novembre 2000 – 8 aprile 2001, Milano, 2000). «All’origine», spiegava Dario Fo rivolgendosi ai suoi spettatori, «queste statue, interamente dipinte, venivano usate nelle Passioni: il Cristo inchiodato presentava braccia, polsi, busto e gambe articolate cosicché si poteva recitare la discesa dalla croce dando l’impressione che Gesù fosse reale»[6].

Ma come mai – si chiedeva Dario Fo – gli organizzatori dei misteri medievali sceglievano di portare sulla scena, al posto di attori in carne e ossa perché interpretassero i diversi santi, siffatte immagini scultoree? «Forse temevano che l’impiego di attori intaccasse la sacralità del personaggio divino rischiando così di commettere atto di blasfemia? Sì, c’era anche questa preoccupazione, ma il motivo reale che faceva preferire l’impiego di statue semoventi nel ruolo di Cristo, della Vergine ecc., era determinato dal maggiore peso che realizzava l’attore fabulante nel presentare il dramma prestando le voci e i gesti ai personaggi, commentando e rivolgendosi al pubblico spesso in tono provocatorio e trascinandolo in una straordinaria commozione»[7].

Pensiamo alla giullarata cinquecentesca bolognese recitata da Franca Rame alla presenza della Madonna, ovvero di una statua semovente e parlante, un’immagine “viva” che riproduceva una di quelle figure devozionali di età medioevale. Così, mentre «sul fondo scorre il manichino raffigurante la Madonna col Bambino»:

«Che mi si possano accecare gli occhi se quella non è la Vergine Maria col suo bambino che stiamo cercando! Andiamole appresso, prima che ci scappi… muoviti, che questa volta prenderemo il premio, che è grosso”»[8].

Poco dopo:

«Oh, Madonna, vi sentite male? Che vi capita?… Perché tremate? Perché avete paura, Madonna? Non c’è nessuno… i soldati sono andati via… Tranquilla, Madonna…»[9].

Ma a prendere parte alla scena, per così dire, non erano solo le statue. Nel teatro di Dario Fo anche gli antichi dipinti si animavano. Per esempio, nella rappresentazione del Miracolo delle nozze di Cana si vedeva proiettata sul fondale del palcoscenico l’immagine di un angelo, che finiva così per diventare uno dei personaggi del dramma, insieme all’uomo ubriaco, ubriacatosi per aver bevuto il vino di cui Gesù aveva miracolosamente rifornito il banchetto nuziale. Così spiegava Dario Fo al suo pubblico:

«L’angelo, meglio un arcangelo, vorrebbe raccontare il prologo di uno spettacolo sacro, dentro i canoni tradizionali; l’ubriaco sproloquiante vuole a sua volta, ad ogni costo, raccontare l’evento come lo ha vissuto di persona a testimoniare della sbronza procuratasi col vino delle nozze di Cana»[10].

Ne segue un diverbio tra i due, al termine del quale l’angelo, preso a pedate e spintoni, era costretto a fuggire:

«Un angelo che mi vuol buttare fuori a pedate… a me! Un angelo! (Aggresivo, all’Angelo) Vieni, vieni angiolone, vieni gallinaccio! Che io ti strappo le penne a una a una, anche dal culo (gli si avvicina minaccioso) dal di dietro… Vieni, gallinone… Vieni!»[11].

Ma attenzione, qui, alle indicazioni di regia:

«Fino a quando il personaggio dell’angelo rimarrà in scena, ne sarà proiettata sul fondo l’immagine numero undici: un Angelo, di Cimabue, Assisi, Triforio di San Francesco, fine secolo XIII»[12].

Qui si tratta di un’indicazione molto precisa. Peccato, però, che l’immagine riprodotta nelle moderne edizioni di Mistero buffo, per di più in controparte, non sia opera di Cimabue, né risalga al XIII secolo. Essa si riferisce al ben più antico Arcangelo Michele dipinto alla fine dell’XI secolo sull’abside di S. Angelo in Formis, scelto da Dario Fo per via della sua imponente monumentalità, per quei suoi grandi occhi di forte impatto scenico, oltre che per lo stile vistosamente antico della pittura, tale da riportare lo spettatore molto indietro nel tempo, per coinvolgerlo ancor più pienamente nella finzione drammaturgica (come forse una madonna di Raffaello non sarebbe stata capace di fare).

Del resto, Dario Fo non aveva bisogno degli strumenti della filologia per riportare in vita, come solo lui prodigiosamente era capace di fare, epoche così lontane da noi. Per questa ragione, credo, egli ostentava spesso certe imprecisioni, talvolta pure piuttosto grossolane, da ignorantone! Di fatto, il suo punto di vista sul passato pretendeva di rimanere dichiaratamente distante da quello degli studiosi veri e propri, specialisti d’accademia i quali, naturalmente, sono tenuti ad assumere un adeguato distacco scientifico rispetto ai reperti antichi da loro studiati, così da poterli classificare e datare ineccepibilmente, spesso decontestualizzandoli di necessità, onde poterne fare l’oggetto di accurate indagine disciplinari, incentrate vuoi sullo stile, vuoi sull’iconologia, vuoi sullo stato di conservazione, vuoi sul restauro…

Però, come ci insegna Dario Fo – e lo insegna anche a noi storici dell’arte – rivolgere lo sguardo sul passato è sempre una questione di punti di vista: se il punto di vista cambia, cambia anche il significato di cui si rivestono gli oggetti. In fondo, tutti gli oggetti della storia dell’arte possono esser visti assumendo punti di vista diversi da quelli di chi li studia: anche i punti di vista del popolo ignorante possono avere una loro dignità, dato che la gran parte della produzione artistica di età medievale li presupponeva! Chi studia, però, avrebbe il dovere di dar conto dei più diversi punti di vista che un’opera d’arte, in ogni epoca, è stata in grado di attirare su di sé. In definitiva, per capire meglio la storia dell’arte tutta quanta, sarebbe bene che imparassimo a immaginare di guardarne gli oggetti secondo prospettive diverse: solo in questo modo riusciremo a capire qualcosa anche di noi stessi, storicizzando il nostro presente.

Ma prendiamo La Resurrezione di Lazzaro, il cui miracolo veniva raccontato, come leggiamo nel Prologo, secondo «il punto di vista dei fedeli della classe dei “minori”». La trovata geniale di Dario Fo consisteva proprio in questo capovolgimento di prospettiva, tale da far vedere le cose diversamente da come di solito le vediamo. Allora, per riuscire nel suo intento, Dario Fo credette di rivelare al suo pubblico una delle sue fonti di ispirazione, ovvero una delle sinopie del Camposanto di Pisa, non tralasciando di spiegare al suo pubblico che cosa fosse una sinopia[13], ricavandone per di più uno schizzo di proprio pugno (così da evidenziare, altresì, la grande somiglianza tra una sinopia antica e un moderno bozzetto scenico).

«Lazzaro non appare neanche: l’attenzione è tutta concentrata, come nella giullarata che tra poco reciterò, su una folla di personaggi attoniti, che esprimono col gesto la meraviglia per il miracolo. Si nota anche tra la folla qualcuno approfittare dalla tensione che provoca l’evento, per ficcare le mani nella borsa di uno spettatore tutto teso a seguire la resurrezione, per alleggerirlo dei quattrini»[14]. Proprio questi personaggi marginali che popolavano l’affresco pisano, Dario Fo li faceva diventare i protagonisti della scena. Per loro, il miracolo altro non era che l’esibizione spettacolare di un grande prestigiatore, quel meraviglioso intrattenitore che si chiamava Gesù.

Ma noi, in fondo, non ci comportiamo diversamente dagli antichi spettatori del miracolo di Lazzaro, quando pretendiamo di ridurre il ruolo degli umanisti – e persino quello degli insegnanti – alla funzione di gradevoli intrattenitori. «Ridi, Pagliaccio e ognun applaudirà!».

[1] Si veda il ciclo di Lezioni del Maestro su Rai play: https://www.raiplay.it/programmi/lartesecondodariofo.

[2] Dario Fo, Mistero buffo, a cura di Franca Rame, Milano, Guanda, 2018, pp. 385-386.

[3] Fo, Mistero buffo, cit. pp. 33-34.

[4] Fo, Mistero buffo, cit., p. 49.

[5] Fo, Mistero buffo, cit., p. 49.

[6] Fo, Mistero buffo, cit., p. 248.

[7] Fo, Mistero buffo, cit., p. 50.

[8] Fo, Mistero buffo, cit., p. 60.

[9] Fo, Mistero buffo, cit., p. 68.

[10] Fo, Mistero buffo, cit., p. 111.

[11] Fo, Mistero buffo, cit., p. 116.

[12] Fo, Mistero buffo, cit., p. 111.

[13] Fo, Mistero buffo, cit., p. 169.

[14] Fo, Mistero buffo, cit., p. 169.