di Marco Perciballi

Henry Miller (New York, 1891- Pacific Palisades, California, 1980) è universalmente noto per essere stato l’autore di libri come Tropico del Cancro (1935) e Tropico del Capricorno (1939), che per i loro dettagliati resoconti di esperienze sessuali furono considerati osceni all’epoca: dunque vietati ed introdotti clandestinamente negli Stati uniti, dove esercitarono una notevole influenza sugli autori della Beat Generation.

Ma Miller, artista dalle molte sfaccettature, ha dato alla luce anche il racconto, poco conosciuto e quasi dimenticato all’interno della sua vasta produzione, Il sorriso ai piedi della scala: poetico fin dal titolo, fu scritto nel 1947-48 e pubblicato nel 1958 col titolo originale The smile at the foot of the ladder.

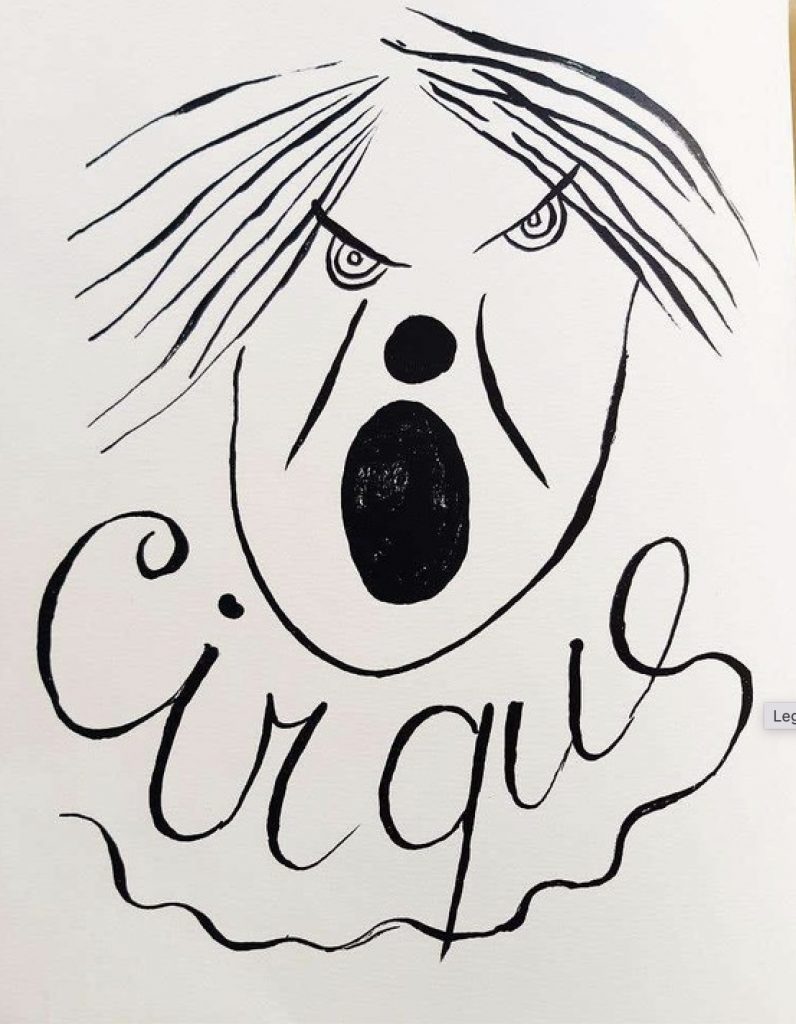

L’autore ha dichiarato nell’epilogo di aver scritto il racconto espressamente per l’artista Fernand Léger, dovendo fungere da accompagnamento ad una serie di quaranta litografie sul tema del clown e della vita circense; tuttavia Léger non potè utilizzare questo testo e ne scrisse uno lui stesso, pubblicato nel libro Le cirque del 1950.

Il testo, per il quale Miller cercò ispirazione nelle immagini di clown e vita circense dipinte dai pittori Roualt, Mirò, Chagall, Max Jacob, Seurat, ebbe una gestazione inizialmente tormentata, tanto da far dire allo scrittore che “quasi quasi” avrebbe preferito gli avessero chiesto di fare le illustrazioni anziché il testo: amando cimentarsi nella pittura, ricorda di aver dipinto degli acquerelli di clown, uno di essi l’aveva intitolato Cirque Médrano.

Quando, tutt’a un tratto, grazie ad un acuto saggio sui clown di Roualt, contenuto nel libriccino Jacob’s Night scritto nel 1947 dallo scrittore statunitense Wallace Fowlie, si risveglia la sua antica passione per il circo e sente di identificarsi completamente con la figura del clown: si sente un clown, si ricorda perfino che finita la scuola media avrebbe voluto fare il clown; si rende conto che gli amici prediletti sono proprio quelli che nella loro vita si sono comportati da clown e che, per finire, anche i suoi amici più intimi lo consideravano un clown.

Miller, candidamente, concorda con Fowlie nel riconoscere una sovrapposizione tra la figura del clown e quella dell’angelo. Lo stesso autore ritiene che la sua migliore opera di pittore fosse proprio una testa di clown con due bocche; una per la gioia e una per il dolore: “la bocca della gioia era in rosso vermiglione: era una bocca che cantava”. Dunque, Miller si rende conto di avere già scritto dentro di sé tutto il racconto: bastava solo saperlo tirar fuori.

L’autore mette in chiaro il suo obiettivo:

“[…] io volevo che il mio protagonista, Augusto, uscisse di scena come un raggio di luce si spegne e affonda nel buio. Ma non per avviarsi verso la morte! Volevo che la sua morte illuminasse la via. La vedevo non come una fine, ma come un inizio. Quando Augusto diventa se stesso, la vita incomincia, e non soltanto per Augusto, ma per tutta l’umanità”.

Risulta emblematico un fatto: sebbene Il sorriso ai piedi della scala sia uno scritto di fantasia, l’autore lo ritiene la sola storia vera che abbia mai raccontato… assai più dei suoi romanzi autobiografici:

“Ma che cos’è questo regno della fantasia che ci circonda ed assedia da ogni parte, se non la realtà stessa”.

Non si tratta di un artificio letterario: Miller riconosce nel clown il simbolo dell’individuo senza macchia, che non si è lasciato contaminare dalla lebbra del mondo, perché, prendendo a prestito un’espressione dell’apostolo Paolo, è “morto al mondo”:

“Il clown ci insegna a ridere di noi stessi. Ed è un ridere che nasce dalle lacrime”.

Il sorriso ai piedi della scala ha per protagonista un clown di nome Augusto che, a dispetto della sua grande fama di intrattenitore, si trova a dover affrontare una profonda crisi esistenziale: a dimostrazione di come nella letteratura contemporanea la tristezza del comico sia divenuta un topos letterario, già Luigi Pirandello aveva descritto l’ipocrisia umana che cela la propria reale identità dietro a una maschera.

Allo stesso modo il clown, anche se si sente “morto dentro”, anche se non gode più della propria autostima, è costretto a soffocare i suoi sentimenti più genuini pur di innescare la risata del pubblico.

“Qualche ora dopo Augusto sedeva dinanzi allo specchio, studiandosi la faccia. Aveva preso l’abitudine, a suo tempo, di sedersi e di studiare a lungo la propria faccia,ogni sera,prima di mettere il cerone. Era il suo modo di prepararsi allo spettacolo. Si sedeva, contemplava la propria faccia melanconica e poi di colpo strappava via quell’immagine e se ne imponeva una nuova, quella che conoscevano tutti e che dovunque era considerata la faccia d’Augusto. L’Augusto vero non lo conoscevano neanche i suoi amici, perché la celebrità aveva fatto di lui un uomo solitario” (p. 33).

Ma cosa rendeva tanto speciale lo spettacolo che ogni sera Augusto e i suoi compagni si ingegnavano di mettere in scena, tanto da farlo definire da Miller come “il dramma dell’iniziazione e del martirio”?

“Ai piedi d’una scala tesa verso la luna, [l’immagine della scala e della luna sono un “regalo” di Mirò: Miller ricorda il che il primo Mirò visto in vita sua è stato Cane che abbaia alla luna] Augusto si sedeva in contemplazione, fisso il sorriso, perduti lontano i pensieri. Questa simulazione d’estasi, che egli aveva portato a perfezione, faceva sempre una grande impressione sul pubblico: pareva il sommo della stravaganza. Beniamino delle arene, non gli mancavano le frecce all’arco, ma quello era un lazzo impossibile da imitare. Mai nessun comico aveva pensato di raffigurare sulla scena il miracolo dell’ascensione” (pp. 7-8).

Benché la rappresentazione dell’estasi mistica fosse un tema affrontato con un certo pathos già dagli artisti rinascimentali, basti pensare all’illustre esempio della Santa Cecilia di Raffaello del 1516-17, fu in particolar modo nell’alveo della cultura seicentesca barocca che trovò la sua più marcata espressione nelle arti figurative, culminando nella complessa scenografia allestita nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma: incentrata sul gruppo scultoreo realizzato da Gian Lorenzo Bernini tra il 1647 e il 1652. Lo scultore si misurerà nuovamente con questo tema, che evidentemente sentiva congeniale alla sua natura, assimilandolo all’estasi sensuale, erotica: nel 1674, sei anni prima della sua morte, termina infatti l’estasi della Beata Ludovica Albertoni per un’altra chiesa romana, quella di San Francesco a Ripa.

Miller, da cultore d’arte quale egli era, doveva tenere ben presenti questi illustri precedenti e probabilmente dovette pensare che, nonostante i tanti apparati effimeri allestiti in età barocca per cerimonie religiose e profane, a nessuno prima di lui era mai saltato in mente di trasferire la rappresentazione di questo stato di totale abbandono e rapimento dell’individuo, assorto a tal punto nella contemplazione di un unico oggetto da staccarsi del tutto dalla realtà terrena, non sulle tavole di un palcoscenico, ma addirittura sulla terra battuta di un circo.

Tuttavia, in questo scritto, non si cerca di certo di sfuggire alle asprezze della vita: non si parla d’altro che del vero artista e del suo difficile, talvolta insostenibile, cammino umano e professionale: Augusto non se la sente più di recitare la propria parte davanti a quel pubblico che pare sempre lo stesso, i loro stessi applausi urtano la sua sensibilità. Ma l’altra faccia della medaglia è che in realtà Augusto non riesce ancora a compiere uno strappo definitivo, chiudendo col proprio lavoro e cercandosi un’altra occupazione: il successo seduce troppo l’artista. Fama e felicità spesso però non coincidono e, quando alla fine la capacità di sopportazione si esaurisce, Augusto decide di mollare il suo lavoro e di incamminarsi per le strade del mondo, alla ricerca di un pò di pace, alla ricerca di se stesso. Augusto non vuole fare altro che reinventarsi, dismettere i vecchi panni da clown per riscoprirsi come un uomo nuovo “dalla testa ai piedi”.

“Augusto ruppe il contratto e fuggì da quello che era stato il suo mondo. Non se la sentì più di riprendere la vita del clown e cominciò a vagabondare. Passava ignoto, incognito, tra le moltitudini cui aveva insegnato a ridere. Nel suo cuore non c’era rancore, solo una profonda tristezza. E che lotta ad ogni istante per reprimere le lacrime”! (p. 13)

Ben presto, però, il protagonista si rende conto di quanto sia arduo accantonare definitivamente quella professione alla quale ha consacrato la sua esistenza: dopo essersi reinserito in quel circo che non aveva mai smesso di esercitare la sua attrazione su di lui, trovando soddisfazione nel mettersi al servizio degli altri e guadagnandosi da vivere svolgendo le mansioni più umili, gli si presenta l’occasione di sostituire il poco talentuoso collega clown Antoine, gravemente malato. Augusto sa mettere a frutto esperienza e talento riuscendo ad acquisire una nuova popolarità partendo da zero, reinventandosi come il clown Antoine, e per mettere a tacere la coscienza che gli rimorde per questo “furto di identità” si ripete che, alla fin fine, ha anche fatto un piacere al suo collega, il quale, una volta tornato in forma potrà, grazie a qualche dritta di Augusto, godere di questa nuova popolarità acquisita per procura.

I piani di Augusto vengono però nuovamente e ancor più bruscamente di prima scardinati dagli imprevisti della vita: il povero Antoine muore ed Augusto torna così al proprio punto di partenza, al dilemma originale che ogni essere umano dotato di senno si pone: chi sono?

“L’errore era stato di aver voluto oltrepassare i limiti. Non gli era bastato di far ridere la gente, aveva tentato di darle gioia. La gioia è un dono di Dio” (p. 66).

Augusto, messe definitivamente al bando tutte le convenzioni sociali, sperimenterà la “Vera Vita”, solo varcando serenamente la soglia della morte: quella stessa felicità forse, avverte l’autore, Augusto l’avrebbe potuta assaporare nel corso della sua esistenza terrena semplicemente spogliandosi del giudizio altrui ed ubbidendo alla sua voce interiore.

“Ora si che era incrollabilmente sicuro della verità di quest’idea: e ardeva dal desiderio di cominciare subito…senza cerone, senza trucco, senza costume, senza neppure l’accompagnamento di quel vecchio violino stridulo […]. Essere così totalmente se stesso che si sarebbe vista solo la verità, che ora gli bruciava dentro come un fuoco. Richiuse gli occhi, ricadde nelle tenebre. Rimase così, a lungo, respirando piano e quietamente al capezzale di se stesso. E quando alfine riaprì gli occhi, vide un mondo dal quale il velo era stato strappato via. Un mondo esistito da sempre nel suo cuore, sempre sul punto di manifestarsi”[…] la sensazione è senza dubbio quella di una nuova nascita spirituale : “Augusto ne fu così commosso da non credere ai propri occhi […]. Dal profondo di se stesso saliva incessante un mormorio di ringraziamento […]. Rinasceva, moveva i primi passi nel magico mondo della luce. D’istinto, proprio come gli uccelli spiegano le ali, egli spalancò le braccia nel gesto di abbracciare tutto il creato […]. Un uomo gli venne incontro. Un uomo in uniforme e armato di mazza. Parve ad Augusto un angelo della liberazione. Augusto stava per gettarsi tra le braccia del suo liberatore quando una nube di tenebre gli cadde addosso come un colpo di mannaia. Crollò ai piedi del poliziotto, senza un gemito. Due passanti, che avevano visto la scena, accorsero. S’inginocchiarono, rivoltarono supino Augusto. Rimasero stupefatti vedendolo sorridere. Era un largo sorriso, serafico, da cui gorgogliava a rivoli il sangue. Gli occhi erano spalancati, e fissavano con incredibile candore l’esile lama di luna che, proprio in quell’attimo, era spuntata nel cielo” (pp .67-70).

Augusto ha terminato la corsa, ha raggiunto la meta: ma quella tanto agognata felicità rincorsa per tutta la vita, appena l’ha potuta toccare, gli ha fatto esplodere il cuore dalla gioia. Che peccato che quest’ultima volta Augusto non si sia potuto specchiare, esattamente come faceva prima di ogni spettacolo: non avrebbe riconosciuto quel sorridente viso di bambino che lo fissava estasiato!