di Giusy Longo

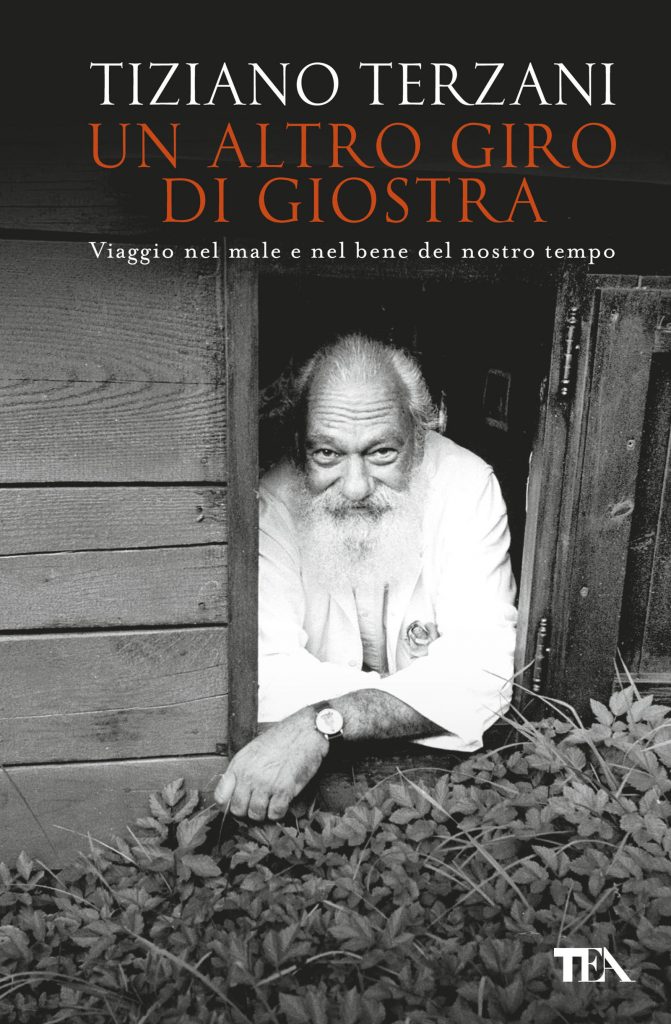

Un altro giro di giostra è un libro del giornalista Tiziano Terzani, pubblicato nella prima metà del 2004, anno della scomparsa. Un testamento spirituale, ove la voce del reporter cede il passo ad una prosa più intima ed introspettiva: il testo non spicca per la notoria verve giornalisticadel fiorentino, bensì poiché resoconto del suo pellegrinaggio definitivo, quello alla scoperta di unacura per il cancro, da cui era affetto sin dal 1997.

L’opera, che non pretende di assurgere ad icastica presentazione del viaggio ideale, ponendosi nei confronti del lettore come una personalissima parola montaliana, si fa essa stessa il peregrinare in divenire. Ma, nell’anelare all’assoluto, alla soluzione del male, nello scontro con la realtà fenomenica, l’agognata cura si declina in un atto d’amore verso la propria anima: «Moriamo tutti. Si tratta di riuscire a godere del viaggio». Così affermava, rievocando nel cuore di chi legge anche qualche verso del sublime Franco Battiato, forse.

Tiziano partì da New York, città in cui sarebbe stato sottoposto ad estenuanti cicli di radioterapia presso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center: dal coacervo di endemiche contraddizioni che ai suoi occhi incarnarono sempre gli Stati Uniti, avrebbe raggiunto dapprima l’affascinante India, rifugiandosi in un ashram e, a seguito, l’Himalaya, sperimentando, tra le tante, l’ayurveda, la medicina cinese, l’omeopatia e la pranoterapia.

In un giorno qualunque nella Grande Mela, appena sganciatosi dalle grinfie della cosiddetta “Ragna” (il macchinario radioterapico, reo di renderlo «una mosca impaniata nella misteriosa rete che lei mi tesseva attorno»), si trovò a riflettere sul dolore e su quanto ogni evento, nell’arco dell’esistenza, sia da ricondursi ad una questione di prospettiva: sotto «La Ragna», bombardato dai raggi X, i problemi gli parevano insormontabili. Se però la visione si dilatava al mondo e alla sua magnificenza, lo stato penoso diventava tutt’uno con la vastità. Lo colse in un atto quasi meccanico, mentre guardava la tv. Un film sciocco ne accentuava la contrizione, le Notti di Cabiria di Fellini, un capolavoro, transustanziava la stanchezza in un qualcosa di grande, rendendolo una comparsa all’interno di una storia più complessa.

Dunque, per scacciare i malumori, dopo uno dei tanti appuntamenti radioattivi, lo scrittore si recò al Metropolitan Museum. Sgomento, sentì in lui accrescersi l’acrimonia. L’odio congenito per i musei, anzitutto per quelli enormi, gli ardeva ancora dentro:

C’era troppo: troppi quadri, troppa gente, troppe statue, troppa confusione, troppi negozi, troppe guardie, troppe luci, troppe cartoline, penne e magliette. Il Metropolitan stava all’arte come il negozio di Balducci di Downtown stava al cibo. In tutti e due ci si trovava il meglio di ogni angolo del mondo: i dipinti del Rinascimento, come i vari tipi di pasta; la scultura greca e le miniature di Moghul, come i vari tipi di formaggio, di olive e di salmone. Mi sentii soffocare, venire l’indigestione, e scappai via.

Chissà quale sarebbe, ora, la reazione di Francesco Algarotti ad una simile esasperazione perlopiù lucrativa. Dopo il Progetto per ridurre a compimento il Regio Museo di Dresda del 1742, testo fondativo del museo così com’è oggi inteso, l’erudito veneziano tornò sui suoi passi, accortosi che il contenitore museale offriva una prospettiva scientifica sull’arte, ma deprivandola del naturale contesto di nascita, aspetto imprescindibile per apprezzare appieno un quadro o una scultura. Di non distante opinione è il nostro autore, che traeva diletto dall’intimità dei musei locali:

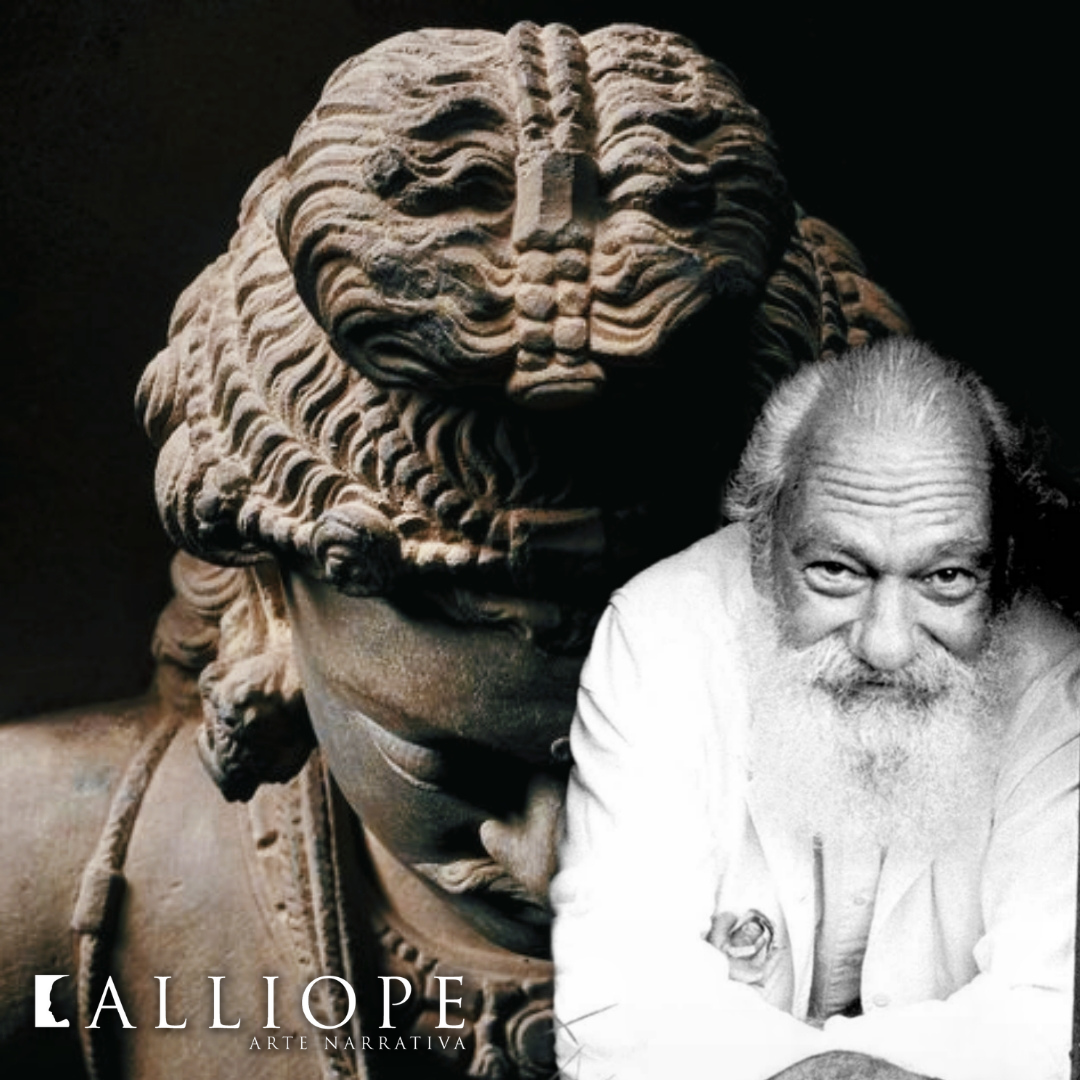

… quelli a misura d’uomo come il Mauritshuis all’Aja dove, quand’ero giovane, mi fermavo quasi ogni giorno sulla via di un lavoro che non mi piaceva a rallegrarmi guardando Saskia, la moglie di Rembrandt, bella e rubizza con un bicchiere di vino in mano; o come il museo di Lahore che sembra ancora diretto dal padre di Kipling; o il piccolo museo di Peshawar, dove un solo Buddha di Gandhara, trovato nelle montagne vicine e messo senza alcuna pretesa su un piedistallo da nulla, basta a riempire di gioia una giornata.

In essi, difatti, è possibile cogliere una civiltà nell’interezza, attraverso la sua espressione figurativa e, dunque, assaporarne le radici, la storia. Che contempli le guance floride e pingui di Saskia van Uylenburgh con quella sua allure un po’ provocatoria e libidinosa; la suggestiva, esotica scultura pakistana o la Madonna di San Girolamo del Correggio tanto cara allo scrittore lagunare, è una poetica delle “piccole cose” quella che congiunge questi due polimati, colmando l’intervallo cronologico di distanza. Una poetica che, a dispetto della definizione, amplia la visuale e innesca uno sfondamento prospettico:

Per questo l’arte, quella vera, quella che viene dall’anima, è così importante nella nostra vita. L’arte ci cura. Noi non siamo solo quel che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentati da bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e le emozioni che un quadro, una statua, una poesia ci hanno dato.

Sicché è l’arte un farmaco emozionale, quell’atto d’amore verso sé, è la cura. Quella che ci pone in comunione con l’eterno, saziandoci di nuovi punti di vista, del cambiamento.

Pertanto, sempre fedele a se stesso, Terzani avrebbe congedato i lettori affermando: «Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra.»