di Carmelo Occhipinti

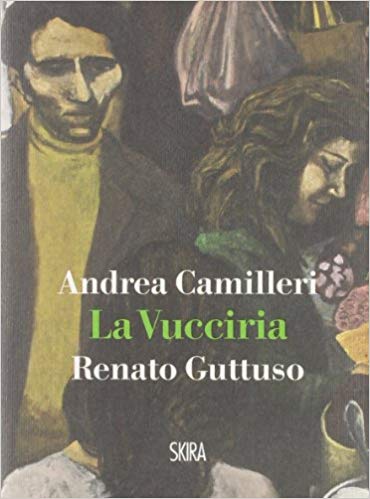

«La ripetizione è un racconto direttamente suggeritomi dalla Vucciria di Guttuso. Il modo che mi è più congeniale per renderle omaggio. Giuseppina Restivo nel suo Le Soglie del postmoderno: Finale di partita (Bologna 1991) ha incontrovertibilmente dimostrato come appunto il beckettiano Finale di partita riutilizzi le situazioni visive e gli oggetti contenuti nell’incisione Melancolia 1 di Dürer. Un narratore o un commediografo, davanti alla Vucciria, avrebbero materia di scrittura sino alla fine dei loro giorni».

Ma non solo un narratore o un commediografo. Anche chi scrive di storia dell’arte credo che abbia molto da imparare da questo racconto breve di Camilleri, ispirato alla Vucciria di Guttuso (1974).

Qui lo scrittore di Girgenti vuole farci comprendere che cosa veramente significhi entrare dentro un’opera d’arte: riuscire, cioè, a cogliervi quel nesso che unisce il passato e il presente. Perché ogni opera d’arte non è altro che il momento dell’incontro tra il passato (da cui essa stessa proviene) e il presente (di cui fa parte chi la guarda); ogni opera d’arte dunque, in quanto specchio del tempo, dovrebbe rivelarci in che modo il nostro passato viva nel presente, e come continuamente passato e presente si incontrino, pure mentre viviamo la vita di tutti i giorni, senza che neppure ce ne accorgiamo. Poiché in realtà passato e presente sono la stessa cosa.

Ora, le due storie che Camilleri racconta dentro lo stesso racconto, sovrapponendole l’una all’altra quasi che l’una fosse la «ripetizione» dell’altra (mostrandoci, appunto, in che modo il passato possa affiorare nel presente, fino a pervadere i luoghi di sempre come l’eco che torna indietro senza perdersi mai), queste due storie – dicevo – prendono spunto dallo sconcertante spettacolo di umanità che è sempre stato il mercato della Vucciria di Palermo, intriso com’è – dovrei dire com’era – di memoria, fino nelle cantilene dei venditori, fino nei gesti di tutti loro, come quelli di un rituale antico di secoli.

In un certo senso entrambe queste storie – che sono storie d’amore – si possono leggere dentro gli occhi inquieti dell’uomo dal maglione giallo. Occhi che cercano di incrociare quelli della ragazza che ancheggia in direzione del caciaro, lasciatasi alle spalle il banco trionfale dei pescispada.

«Non per mancanza d’aria, ma è la violenza dei colori che le fa firriare la testa. Il bianco della scorcia dell’ova allato al giallo delle banane al rosso dei pomodori e dei peperoni al rosa tenniro dei piscispata tranciati al nivuro dei passaluna al bianco lattigno delle ricotte all’arancione dell’aranci, e il bianco virdi dei finocchi diverso dal bianco virdi dei carduna e il virdi cchiù virdi della cicoria diverso dal virdi splapito della lattuca, un colori appresso all’altro, senza na’ pausa, un momento di respiro, non le danno abento» (p. 9)

Una delle due storie si svolge nel tempo presente. L’altra è ambientata nella stessa Vucciria, com’era nel 1605. Questa seconda storia è ricostruita sulla base di atti processuali della Santa Inquisizione, intentati contro una presunta strega innamorata, e da Camilleri liberamente reinventati sulle pagine del suo racconto. L’idea gli è suggerita dal ricordo dell’antica piazza della Bocceria, o Boceria grande, che tra Cinque e Seicento veniva utilizzata dall’Inquisizione per celebrare le cerimonie degli autodafé, culminanti nelle orribili macellerie di eretici e streghe[1].

Tanto più che il palazzo dello Steri, attuale sede del Rettorato dell’Università di Palermo cui Guttuso volle donare la Vucciria[2], ospitava anticamente il Tribunale dell’Inquisizione, nelle cui segrete venivano tradotti i condannati prima della loro esecuzione capitale. Spiega Camilleri: «Per la storia d’amore rievocata attraverso l’Inquisizione, mi sono servito di L’inquisizione in Sicilia di Francesco Renda (Palemo 1997) e di Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna di Maria Sofia Messana (Palermo 2007)».

Insomma, come se il lontano ricordo della Santa Inquisizione riecheggiasse ancora, nel presente, «i banditori che annunziavano le esecuzioni e le cupe confraternite salmodianti dell’Inquisizione, che precedevano i condannati al rogo – cito dal saggio di Fabio Caparezza – «sono stati sostituiti dai più rassicuranti bottegai che magnificano, cantilenando, le loro merci» (p. 51). Ma Guttuso, nella sua «drammatica tavola, intuisce e rappresenta non solo il gesto ma anche il luogo del delitto, la sala dell’interrogatorio, scoperta solo nel 2005» (p. 50). Da qui l’idea di Camilleri di reinventare i verbali dell’interrogatorio cui fu sottoposta, dentro lo Steri, la disgraziatissima strega innamorata riproponendoceli tra virgolette, in dialetto siciliano, come fossero documenti originali.

Ora, quanto la memoria incida nella percezione della realtà lo scrisse Guttuso stesso, usando le parole che troviamo citate a p. 28 da Caparezza (che le riprende dalla Prefazione a Renato Guttuo, mestiere di pittore. Scritti sull’arte e la società, Bari 1972, p. 9):

«Credo al legame tra presente e memoria: la ‘memoria’ è il nostro vero spazio, ma non per me sotto il segno del sogno all’indietro o come nostalgia; piuttosto come mezzo di ricognizione del proprio presente. Credo cioè alla materialità della memoria».

Insomma, non è che Camilleri, inventandosi questo racconto ispirato alla Vucciria, abbia inteso aggiungere niente alla Vucciria. Egli non ha interpretato, né sovrainterpretato l’opera di Guttuso. Si è limitato a entrare, facendoci entrare pure noi, dentro il grande quadro. Semplicemente, ha voluto che lo vedessimo meglio, perché cogliessimo la storia antica che vive nel quadro moderno. Il passato che vive nel presente.

Mi sembra così che Camilleri abbia fatto, con abilità e intelligenza come sempre straordinarie, quello che lo specialista di storia dell’arte rischia di non riuscire più a fare; perché oggi è abbastanza inconcepibile per chi pratica questa nostra disciplina (fattasi, ormai, così asfitticamente specialistica) che due epoche diverse della storia possano vivere contemporaneamente l’una dentro l’altra. Prendiamo i nostri manuali didattici: essi ci offrono uno sguardo sugli avvicendamenti epocali della storia dell’arte situandoceli ordinatamente lungo l’astratta successione cronologica di modo che, per esempio, il Medioevo non incontri mai l’età contemporanea, il Rinascimento mai l’età illuministica, il Tardoantico mai l’Informale, e via dicendo. E ci sembra che sia giusto così. Essendo ovvio, per noi, che nel corso del tempo tutto cambi, perché niente rimanga com’è! E che, di conseguenza, lo storico debba curarsi di evidenziare in ogni epoca quello che cambia, piuttosto che quello che rimane. Considerato per di più che le tante rivoluzioni di cui tendiamo a vedere pieno il nostro passato non abbiano fatto di volta in volta che travolgere la storia, azzerandola.

Normalmente accade, dunque, che ogni storico dell’arte scelga un segmento più o meno ampio di questo grande percorso della storia per dedicarcisi: in questo modo, però, accadrà difficilmente che uno storico dell’arte faccia incontrare un Guttuso e un Dürer così come, invece, Camilleri ce li fa incontrare dentro una stessa frase. Certo, agli occhi dello specialista confrontare la Vucciria e Melancolia 1 non ha molto senso. Però, mi chiedo io, se il medievista si occupa di medioevo e il contemporaneista si occupa di contemporaneo, chi mai si occuperà di storia? Temo che, una volta scomparsa la storia dai nostri orizzonti, l’opera d’arte possa cessare di essere lo specchio del tempo. E noi, così, perderemo la capacità di entrare dentro di essa; il nostro sguardo si farà sempre più superficiale e miope, incapace di ritrovare il passato che vive nel presente.

Attenzione: a guardare le cose solo da vicino, come fa lo specialista, si rischia di perdere il senso della storia. Lo storico, invece, deve saper guardare le cose anche da lontano.

[1] Lo spiega bene Fabio Caparezza Guttuso nel suo saggio di accompagnamento al racconto di Camilleri (p. 54): «questa piazza, detta precedentemente, della Bocceria, o Boceria grande, era stata, nel secolo XVI, uno dei luoghi preferiti dall’Inquisizione per la rappresentazione degli autodafé, gli spettacoli della fede».

[2] Lo stesso Guttuso aveva concesso in dono all’Università di Palermo il proprio dipinto, perché fosse esposto nel palazzo dello Steri. Lo stesso Guttuso aveva dato il suo parere sul restauro allora in corso del soffitto della Sala Magna, sui pittori che vi avevano lavorato e sul progetto di riqualificazione di Piazza Marina.