di Carmelo Occhipinti

Cominciamo da una delle scene iniziali del romanzo, dov’è menzionato il pittore belga Paul Delvaux, all’epoca ancora vivente (sarebbe morto nel 1994). Siamo nel bosco che circonda l’eremo di Zafer. Il protagonista io narrante, un immaginario pittore di cui Sciascia non ci fa conoscere il nome, si imbatte nella visione misteriosa di un gruppo di donne seminude che prendono il sole (le segretissime amanti, poi si capirà, dei politici democristiani datisi convegno dentro l’eremo):

«Era un’apparizione. Qualcosa di mitico e di magico. A immaginarle del tutto nude (e non ci voleva molto), tra l’ombra cupa del bosco in cui io stavo e la chiazza di sole in cui stavano loro, con quei colori, in quell’assorta immobilità, ne veniva un quadro di Delvaux (non mio: ché io non ho mai saputo vedere la donna in mito e in magia, né pensosa, né sognante). Era di Delvaux la disposizione, la prospettiva in cui stavano rispetto al mio occhio: e anche quello che non si vedeva e che io sapevo: il fatto che stavano, sole, in quel cieco casermone tenuto da preti» (p. 19).

Ora, l’unica via di accesso alla realtà – la realtà, intendo dire, che si nasconde dietro le apparenze, cioè al di là di quello che noi vediamo – sembra essere suggerita nell’eremo di Zafer, non diversamente che nella selva di Ariosto, dall’immaginazione. Gli scenari di Todo modo appaiono dunque assurdi, stranianti, imperscrutabili come i quadri di Delvaux: dove «qualcosa di mitico e magico», ma di incomunicabile ed inspiegabile avviluppa quelle algide figure femminili, di chiara ispirazione classica e nello stesso tempo metafisica. Una magia surrealista e, in qualche modo, balthusiana.

D’altronde, a un «quadro metafisico» fa pensare – poche pagine dopo – lo spiazzale dell’eremo:

«E me ne uscii sullo spiazzale, dove avevano messo tante sedie a sdraio: tutte vuote, ma afflosciate e improntate dai corpi che avevano accolto, e disposte come avessero da sé disfatto un ordine di platea per comporne uno di circoli, davano anche per i colori del legno e della tela grezza, a bande verticali azzurre e rosse, l’impressione di un quadro metafisico. Entrai a completare il quadro» (p. 27).

Con ogni evidenza Sciascia conosceva molto bene i dipinti di Delvaux. Sta di fatto che, poco prima che uscisse Todo modo, il maestro belga veniva internazionalmente celebrato a Bruxelles – era il 1973 – nella mostra intitolata De Ingres à Paul Delvaux, dove gli si riconosceva la statura di vero e proprio “classico”[1].

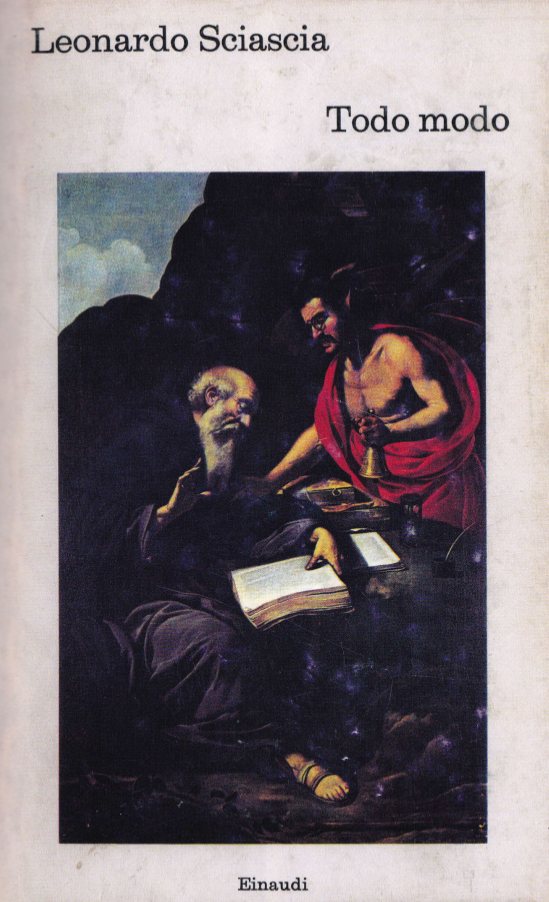

Nessuna meraviglia, perciò, se anche sulle pagine di Todo Modo il nome di Delvaux fosse messo in risalto insieme a quello di diversi altri pittori, appartenenti a epoche diverse della storia dell’arte. Col pretesto di avere scelto per io narrante un pittore, Sciascia dovette così cimentarsi nella descrizione di svariati dipinti, antichi e moderni: a iniziare dalla Tentazione di Sant’Antonio del senese Rutilio Manetti (1571-1639), che già dalla copertina della prima edizione Einaudi di Todo modo serviva a indicare al lettore, come tra poco spiegherò, la questione centrale di tutto il romanzo, e cioè: se si possa riuscire a vedere al di là del visibile, per disvelarne una qualche verità; fino alla Zattera della Medusa di Géricault, alle rappresentazioni di Cristo di Redon e di Rouault, ai dipinti di Bacon e di Sutherland, ai ghirigori “serpeggianti” di Steinberg.

Ebbene, su ciascuno di questi nomi vorrei adesso soffermarmi, per mostrare come in Todo modo essi fossero strettamente collegati a uno stesso filo: come se la luce cupa di quegli anni – che erano, in Italia, gli anni del compromesso storico – arrivasse a riverberarsi sulle stesse opere d’arte del passato, verso le quali Sciascia rivolgeva il proprio sguardo per ritrovarvi alla fine rispecchiato, nientemeno, il tempo presente.

Veniamo all’“ecfrasi” del dipinto di Manetti conservato in Sant’Agostino a Siena, una copia del quale, dovuta al mediocre pittore locale Nicolò Buttafuoco, operoso nell’agrigentino, Sciascia immaginava che si trovasse esposta dentro la cappella dell’eremo di Zafer:

«Un santo scuro e barbuto, un librone aperto davanti, e un diavolo dall’espressione tra untuosa e beffarda, le corna rubesenti, come di carne scorticata. Ma quel che più colpiva, del diavolo, era il fatto che aveva gli occhiali: a pince-nez, dalla montatura nera. […]

“Queste lenti hanno, ovviamente, una diabolica qualità: se il santo le accetterà, attraverso di esse leggerà il Corano, sempre, invece che il Vangelo o Sant’Anselmo o Sant’Agostino”

[…] “Ma questo quadro, come lei sa, non è che una copia, piuttosto rozza, di quello del Manetti che si trova a Siena, nella chiesa di Sant’Agostino. Un quadro curioso, comunque. […] Il diavolo con gli occhiali: quello che voleva dire il Manetti è abbastanza ovvio, in rapporto al suo tempo; ma oggi…”

“Come allora: ogni strumento che aiuta a veder bene, non può essere che opera e offerta del diavolo. Dico per voi, per la Chiesa”». (pp. 35-36).

Le chiese siciliane sono piene di dipinti altrettanto lugubri e affumicati, usciti dalle mani di più o meno anonimi maestri locali i quali, col pretesto di imitare il tenebrismo caravaggesco, approfittavano di tutto quel nero per nascondervi le imperfezioni del loro modo rozzo di disegnare. Non sorprende dunque come, alla fine del romanzo, la scena di don Gaetano morto evochi, agli occhi di Sciascia, la pittura cupa di qualche «caravaggesco minore»:

«Le gambe, aperte quasi a squadra, tendevano l’abito talare; che nello scivolare era andato su, scoprendo le calze bianche […]. Distogliendosi dalle calze, l’occhio, […] si fermava poi agli occhiali che, dal cordoncino attaccato al petto, erano scivolati su una radice e vi stavano in curiosa angolazione rispetto a un raggio che, di tra le foglie, vi cadeva. Sembrava il particolare di un quadro di caravaggesco minore. E dico minore perché tutto, in don Gaetano morto e intorno a lui, era minore; voglio dire sminuito, ridotto, sommesso: rispetto a come era da vivo» (pp. 117-118).

Oggi, a distanza di quasi cinquant’anni dall’uscita del romanzo, il fulminante commento finale riferito agli occhiali che il diavolo vorrebbe porgere a Sant’Antonio ci fa inevitabilmente pensare alla attuale disumanizzazione del mondo, nell’era digitale in cui siamo immersi: «ogni strumento che aiuta a veder bene non può essere che opera e offerta del diavolo» (p. 36). L’utilizzo dei sofisticati strumenti della visione artificiale, dei laser topologici, della riflettografia all’infrarosso, dei microscopi e dei telescopi ci lascia credere di potere rivolgere sull’intero universo, come pure sulle opere d’arte provenienti dal nostro passato, uno sguardo molto più acuto, preciso, scientifico di quanto non sia mai stato possibile in tutta la nostra storia. Ma siamo davvero sicuri che questi strumenti tecnologici, sui quali riponiamo così grande fiducia, non siano invece «opera e offerta del diavolo» e che, in realtà, essi non stiano contribuendo, appunto, che a disumanizzarci, inibendo la nostra capacità di usare gli occhi, nudi e crudi, anche di fronte alle opere d’arte, col risultato di trasformare il mondo che i nostri occhi vedono in una grandissima e incomprensibile confusione?

Procedendo nella lettura di Todo modo, arrivati alla p. 38 incontriamo il nome di un grande accademico ottocentesco, affermato pittore di storia benché oggi sia talmente poco stimato, da non figurare neppure sui manuali didattici della storia dell’arte italiana: Nicolò Barabino, ricordato per la sua Madonna dell’Ulivo di Sanpierdarena, che una miriade di riproduzioni devozionali hanno reso popolare:

«Si passò a parlare di pittura: e nonostante i complimenti che mi avevano rivolto, fu immediatamente chiaro che per i quattro prelati la pittura era bella e morta da un secolo o quasi, ultimo a praticarla essendo stato Nicolò Barabino (e mi affiorò alla memoria, a questo nome, l’immagine della Madonna dell’Ulivo che mia madre si teneva, in riproduzione oleografica, a capo del letto e che io, forse dalla prima volta che ebbi in mano una matita, per anni copiai» (pp. 38-39).

Ne segue una tirata appassionatissima contro il mercato dell’arte, in questa pagina che riflette bene i contraddittori orientamenti contemporanei sull’arte sacra:

«Per il ministro e l’industriale [l’arte] non era mai esistita se non, ad un certo punto della loro vita e della loro ricchezza, sotto specie di investimento e quotazione. E non erano perciò d’accordo coi prelati: poiché in antiquariato le quotazioni andavano incerte sui pittori minori e incalcolabili, al di là di ogni vero e proprio appezzamento, sui grandi; mentre sicure, e in sicura ascesa, andavano sui contemporanei, grandi o piccoli che fossero. Solo che tra i contemporanei non c’erano grandi, obiettò il cardinale. Ma subito, senza convinzione, aggiunse: “A parte, si capisce, il nostro amico qui presente”. Io, senza convinzione, mi schermii e feci il nome di Guttuso. Il cardinale disse che ci voleva altro, alla grandezza. Don Gaetano prese invece a lodare, di Guttuso, quella Crocefissione che trent’anni prima aveva fatto scandalo e che ora si sperava, disse, acquisire ai musei vaticani. Uno dei vescovi domandò perché lo scandalo. “Perché tutti i personaggi vi sono nudi”, disse don Gaetano, con tono di beffarda meraviglia verso coloro che trent’anni fa si scandalizzavano a veder popolata di nudi la scena della crocefissione […]» (p. 39).

Grande amico di Guttuso, Sciascia non poteva che irridere quanti ritenessero morta l’arte moderna e arrivassero addirittura a rimpiangere Barabino. Ma quanto fosse infima la statura storica dello stesso Barabino lo rivelava il confronto, poche pagine dopo suggerito da Sciascia, con i giganti dell’Ottocento francese, da Géricault fino a Redon e Rouault. Ecco, dunque, a contrasto con la devozionale e mielosissima “Madonna dell’Ulivo”, la tragica, provocatoria, rivoluzionaria “Zattera della Medusa” del Louvre, il cui ricordo in “Todo modo” serviva a sollevare questa polemica impietosa riguardo a ciò che pareva essere diventata la Chiesa al tempo della Democrazia Cristiana (affiora, per contrasto, il ricordo di un’ormai naufragata “Navicella” di San Pietro):

«“Ecco: un prete buono le risponderebbe che è la comunità convocata da Dio, io, che sono un prete cattivo, le dico: è una zattera della Medusa, se vuole; ma una zattera”.

“Ricordo il quadro di Géricault, ma non ricordo bene che cosa è accaduto su quella zattera, anche se parecchi anni fa ho letto un libro. Qualcosa di terribile, proverbialmente… Si è salvato qualcuno su quella zattera?”

“Quindici, su centoquarantanove: forse troppi… Oh no, non dico per la zattera della Medusa: dico per quella della Chiesa. Il dieci è percentuale piuttosto alta”.

“E quello che hanno fatto quindici per salvarsi?” “Non mi interessa. Cioè: non mi interessa dal momento che la zattera della Medusa è una metafora, per me, di ciò che è la Chiesa”.

“Preferisco perire subito, nel naufragio”.

“Ma no, lei sta nuotando per raggiungere la zattera. Perché il naufragio c’è già stato…” Fece un sorriso quasi divertito. “Non se ne è accorto?”.

Restai solo. E pensando alla zattera della Medusa, cercando di ricordare quel che vi era accaduto, mi avviai verso la mia automobile. Non riuscivo a raggiungere, nella memoria, quei fatti; ma ne risentivo l’orrore provato allora leggendoli. Del cannibalismo, quasi certamente […]» (p. 54).

La polemica contro il mercato dell’arte, contro una certa critica d’arte favorevole agli artisti di mercato era già emersa su una delle prime pagine di Todo Modo, dove Sciascia aveva fatto questa curiosa distinzione tra i pittori che lavorano a piedi freddi e quelli che lavorano a piedi caldi, annoverando tra questi ultimi due grandi maestri contemporanei come Francis Bacon e Graham Vivian Sutherland (che allora erano entrambi viventi):

«[…] lo sapevo dal fatto che avevo i piedi freddi: poiché da quando ho letto la battuta di Voltaire, che per dipingere bene bisogna avere i piedi caldi (anche se si riferiva a pittori inglesi: e direi giustamente, Bacon e Sutherland inclusi), ne ho tenuto conto e ne ho fatto, su di me, verifica. I quadri che ho dipinto a piedi freddi sono i miei peggiori; ma ciò non toglie che siano, dai critici e dai collezionisti, i più apprezzati. E ne avevo dipinti tanti, a piedi freddi, perché mi venisse davvero voglia di dipingerne uno mentre mi sentivo libero, non più legato al mestiere, al mercato, alle mostre, al denaro, alla fama» (p. 16).

Non è che per lavorare bene il pittore abbia proprio bisogno di essere satollo, di avere la pancia piena e, appunto, i piedi caldi! In realtà, Sciascia vuole qui semplicemente dirci che per lavorare bene serve solo che l’artista sia davvero ispirato: e secondo una diffusa idea settecentesca – propriamente winckelmanniana – l’ispirazione, quella autentica, la si trova più facilmente nei paesi caldi, immergendosi nella solarità mediterranea e godendovi di quello stesso clima benevolo di cui godettero gli antichi Greci; infatti, il clima benevolo ha sempre stimolato la creatività, la passionalità, la spontaneità; il freddo dei paesi nordici, invece, ha reso gli uomini meticolosi e razionali, inducendoli a rispettare impeccabilmente le regole, facendo sì che gli artisti diventassero degli accademici. Alla luce di tali considerazioni, comprendiamo come dipingere a piedi caldi significasse dipingere senza seguire le regole, lasciandosi travolgere dal fuoco dell’ispirazione, infischiandosene delle richieste del mercato; dipingere a piedi freddi, invece, doveva significare lavorare di pratica, cioè fare mestiere e farlo anche bene, seguendo con freddo calcolo le logiche di mercato, cercando i compromessi con la committenza, proponendosi come obiettivo quello di ottenere il favore della critica. Ebbene, secondo Sciascia, Francis Bacon e Graham Vivian Sutherland pur essendo artisti nordici riuscivano a dipingere a piedi caldi, raggiungendo evidentemente quella dimensione “classica” che era stata degli antichi greci, ma senza imitarne le opere, bensì liberandosi dalla pratica, dai precetti d’accademia per rispondere soltanto al proprio interiore impulso creativo, pure a costo di lasciare scontenti i critici e di sgomentare il pubblico.

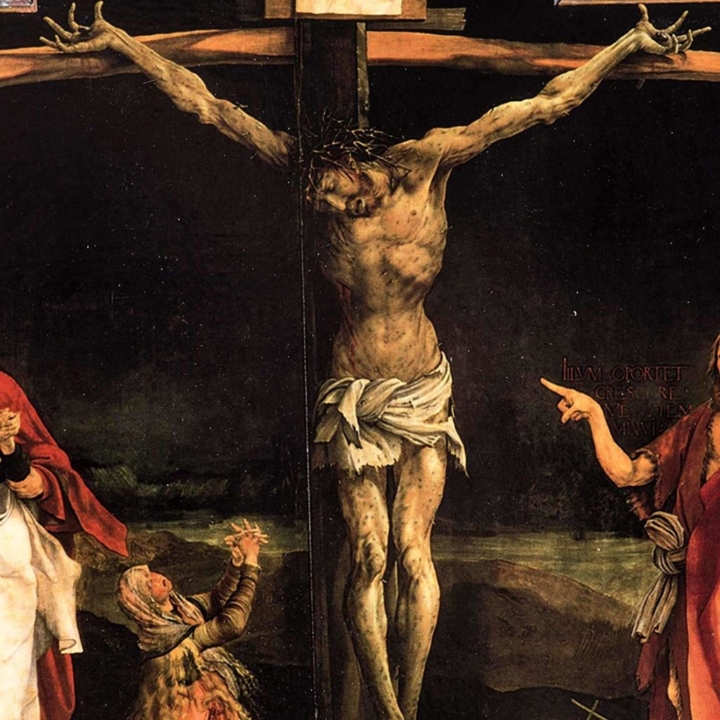

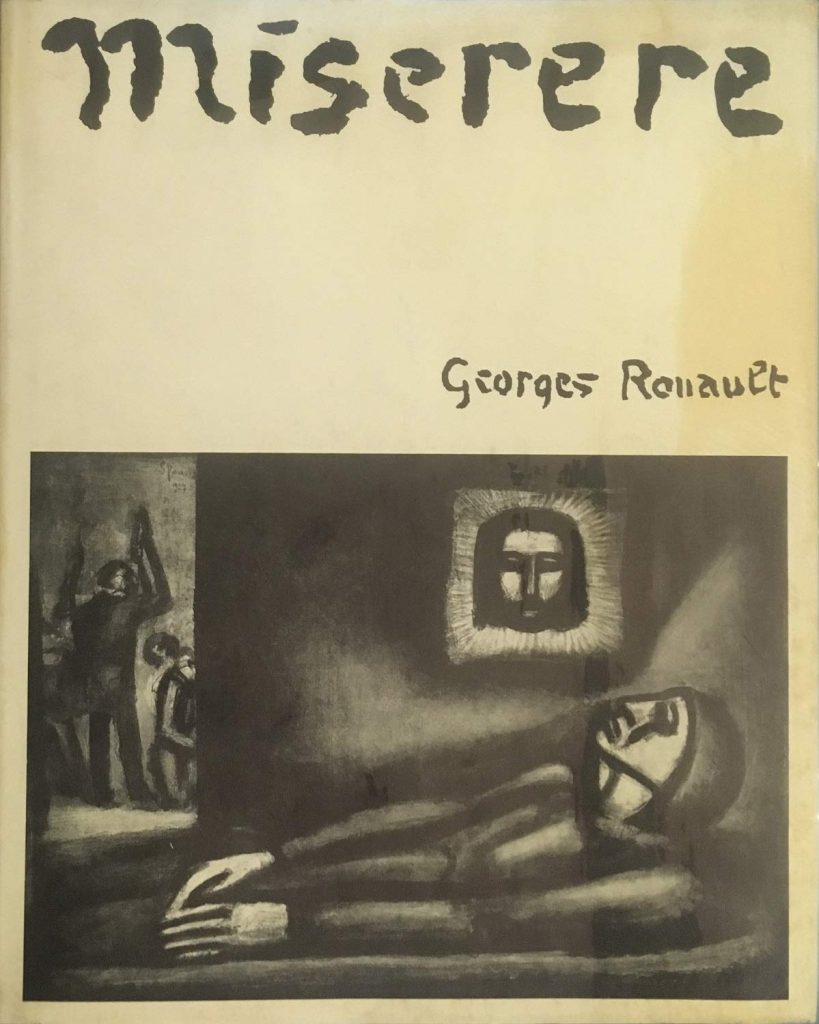

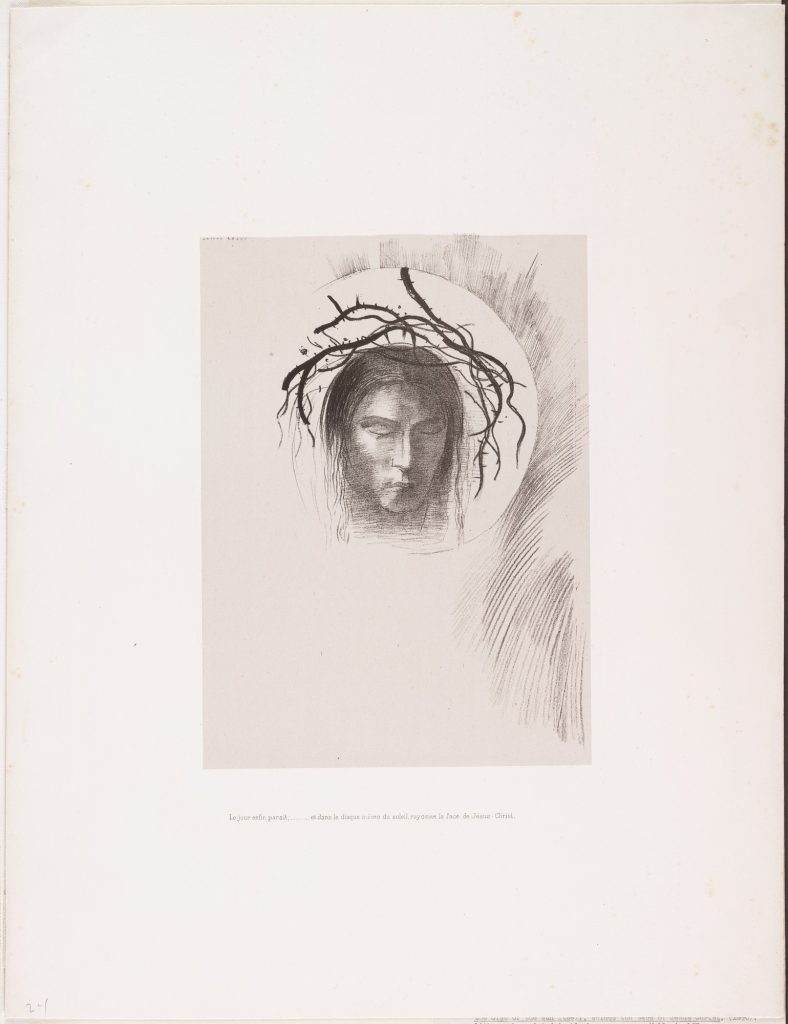

Ed ecco, verso la fine del romanzo, una pagina di vera e propria storia dell’arte, riguardante il tema della rappresentazione di Cristo, affrontato secondo un’ampia prospettiva storica che abbraccia Antonello da Messina e Matthias Grünewald fino a Odilon Redon, fino agli stessi Bacon e Sutherland in ragione delle loro sconcertanti “Crocefissioni”:

«“E non la tenterebbe l’idea d dipingere qui, per noi, per la nostra cappella, un Cristo? E noti che sto usando il verbo tentare”

“Non mi tenta”, dissi duramente. Ma poiché vidi che don Gaetano della mia durezza era soddisfatto, come di una reazione positiva, andai su un altro registro. “Dopo Redon, dopo Rouault… No, non mi tenta”. “Ha ragione» disse don Gaetano. Ma sapendo, credo, che il suo darmi ragione mi avrebbe irritato. “Dopo Redon, dopo Rouault… Per non andare più indietro nel tempo. A Gründwald, a Giovanni Bellini, ad Antonello… Per me, una delle più inquietando immagini di Cristo è quella di Antonello, che si trova oggi, mi pare, al museo di Piacenza: quella maschera di ottusa sofferenza… Terribile… Ma nei tempi nostro, sì, senz’altro: Redon e Rouault… Altissimi, il Miserere di Rouault, di una passione che non chiude ma annuncia… Voglio dire: qualcuno potrebbe anche credere che con Rouault si chiuda la storia della passione diciamo cristologica dell’umanità, che ne sia l’ultima voce, l’ultimo anelito; e invece nuovamente si apre e si invera… Ma Redon… Ecco, Redon non è meno inquietante di Antonello, ma in altro senso… E parlo, si capisce, del Cristo che è nella terza serie della sua Tentation… Si ha l’impressione, fortissima, sconvolgente, che solo attraverso una rivelazione, un’apparizione, Redon abbia potuto disegnare il volto di Cristo come lo ha disegnato; che Cristo, cioè, abbia veramente avuto quel volto e che solo per una volta, a distanza di secoli, l’abbia svelato a Redon… Non agli apostoli, non agli evangelisti; ché evidentemente volle che del suo volto si smemorassero. A Redon… le mani, a Santa Teresa d’Avila; il volto, a Redon. Perché? Lo domando a lei perché certo sa di Redon più di quello che so io”.

“Non so… Forse perché Redon aveva sempre rifiutato di guardare quel che era nudo”.

“Quel che era nudo?”

“Diceva: ‘Je ne regarde jamais ce qui est nu’”.

“Perché andava sempre al di là del nudo, come i raggi x”.

Stranamente, avevo sempre avuto una sensazione simile a quella che don Gaetano aveva precisato, di fronte al Cristo di Redon. Ma dissi “Quello che lei dice non ha fondamento che in un fatto abbastanza insignificante, che forse s’appartiene più alla vanità che alla mistica ispirazione: Redon ha voluto, semplicemente, fare un cristo diverso”.

“Ma tanto diverso, e di una tale intensità… Comunque: lei non vuole e non sente di provarsi a darci una sua immagine di Cristo?”.

“Non sento ma voglio”» (pp. 112-113).

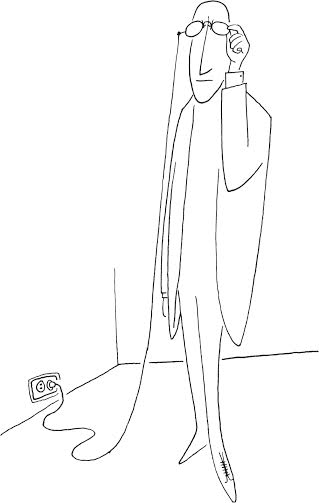

Motivazioni completamente diverse spiegano l’apprezzamento di Sciascia nei riguardi di un illustratore di fama mondiale come Saul Steinberg, scomparso nel 1999. Ecco la scena, descritta nel romanzo, a p. 69:

«Erano tutti sull’atrio, come stivati. In gruppi che sembravano ghirigori, nella continuità tangenziale che si stabiliva tra l’uno e l’altro e infine tra tutti, serpeggiando. Era come un disegno di Steinberg».

Vorrei far notare come Sciascia si servisse qui del verbo «serpeggiare», un termine tecnico impostosi nella critica d’arte già nel Settecento – pensiamo agli scritti di Hogarth, Winckelmann e Diderot – in riferimento alla vitalità della linea che, in quanto “viva”, prende a muoversi libera nello spazio, svincolandosi dalla superficie oggettivamente piatta del foglio la quale a sua volta “scompare” dai nostri occhi, per diventare profondità luminosa, indefinita. Così, nei disegni di Steinberg vediamo appunto la linea che diventa “viva”, in forza della potenza espressiva che l’artista riesce a darle, a volte senza mai sollevare la penna dal foglio. Analoghi apprezzamenti Sciascia rivolse nei confronti di un altro meraviglioso illustratore, l’italiano Paul Flora, scomparso nel 2009 (dicendo: «mi sembra di Steinberg o di Flora», p. 70).

Su questi tracciati lineari, credo che sia utile leggere, poco dopo, quanto il protagonista pittore di Todo modo osservava:

«Ora il disegnare, una volta stabilito il tema o l’oggetto, è per me un fatto totalmente automatico che la mano e gli occhi è come se si allontanassero e appartassero, andando per loro conto e alleggerendomi la mente come da un peso, da una scoria. Pensando a tutt’altro che al disegno, disegnando i miei pensieri si fanno più esatti e lucidi, insomma, meglio concatenati; e più nitida e alacre la memoria».

[1] Cfr. Jacques Lavalleye, De Ingres à Paul Delvaux. Oeuvres de peintres, sculpteurs, graveurs membres de l’Académie aux Musées royaux des Beaux-arts de Belgique (17 maggio – 1° luglio 1973), présentées à l’occasion du deuxième centenaire de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Bruxelles, Duculot, Gembloux, 1973. Le monografie che celebravano Delvaux giravano almeno da vent’anni, come quella di Claude Spaak, Paul Delvaux, Anvers, De Sikkel, 1948, oppure di Paul Aloise de Bock, Paul Delvaux. L’homme, le peintre, psychologie d’un art, Canadel, Pauvert, 1967.